診療科目

診療科目

●総合診療科(一般内科、一般外科) ●循環器科 ●泌尿器科 ●脳神経科 ●皮膚科 ●眼科 ●歯科 ●耳鼻科

診療科目

●総合診療科(一般内科、一般外科)

●循環器科 ●泌尿器科 ●脳神経科

●皮膚科 ●眼科 ●歯科 ●耳鼻科

General Medical Department

総合診療科(一般内科、一般外科)

症状はそれぞれの病気にまたがって共通で生じますので、何が原因になっているのかを正しく判断する必要があります。

次のような症状がみられた時には、早めにご相談ください。

共通する症状

- 食欲がない

- 熱っぽい

などの症状

呼吸器疾患

- 咳

- くしゃみ

- 鼻汁

- 呼吸様式の異常

などの症状

消化器疾患

- 嘔吐

- 下痢

- 流涎

- 便秘

- 血便

などの症状

循環器疾患

- 咳

- 運動不耐性(疲れやすい)

- チアノーゼ

- 失神

- 息が荒い

などの症状

泌尿器疾患

- 尿の色の変化

- 尿回数の変化

- 排尿行動の異常

- しきりに陰部を舐める

などの症状

運動器疾患

- びっこ

- 足を引きずる

- ジャンプしない

- 歩きたがらない

- ケンケンする

- 足を着かない

などの症状

神経系疾患

- ふらつく

- 立てない

- 痙攣する

- 啼き続ける

- 失禁する

などの症状

内分泌疾患

- 尿量の増加

- 飲水量の増加

- 食べてるのに痩せる

- どんどん太る

- 全身の脱毛

などの症状

眼科疾患

- 眼が赤い

- 眼やにが出る

- 涙が多い

- 眼をつぶっている

- 眼が白い

- 物にぶつかる

などの症状

皮膚科疾患

- 痒がる

- 毛が抜ける

- 皮膚が赤い

- 手足を舐めている

- フケが多いベトつく

- 発疹がある

- 頭を振る

- 耳ダレする

- 耳が赤い

- 耳垢が多い

などの症状

口腔疾患

- 口臭がする

- 歯が抜けた

- 口から出血している

- 食べ方がおかしい

などの症状

総合診療科は当院の柱ともいうべき科目で、一つ一つの症状にとらわれず、全身の状態をよく観察し、何が患者さまを苦しめているのかを総合的に判断します。

また、必要に応じてさまざまな検査を行い、検査の結果をふまえて患者さまの状況を把握し、的確な治療を行います。 病気を治すことが目標ですが、いかに患者さまの苦痛を取り除き、QOLの向上に寄与することができるかを大切にしています。

一般外科で行う治療

- 外傷治療

- 異物除去(胃内、腸内)

- 骨折整復

- 皮膚形成

- 尿道閉塞整

- 避妊、去勢手術

- 産科手術(帝王切開)

- 抜歯

- 歯石除去など

一般外科で行う検査

- 身体検査

- 血液検査(※1)

- 尿検査 ・糞便検査

- レントゲン検査

- 超音波検査

- 心電図検査

- 内視鏡検査

- 細胞診、病理検査(※2)

- 細菌培養検査、感受性

試験(※3) - CT、MRI検査(※4)

- 眼科検査

※1:全血球計測、血清生化学検査(一部外注:モノリス、アイデックス)

※2:外注:難波病理検査ラボ

※3:外注:LSI

※4:外注:キャミック動物検診センター

General Medical Department

総合診療科(一般内科、一般外科)

症状はそれぞれの病気にまたがって共通で生じますので、何が原因になっているのかを正しく判断する必要があります。

次のような症状がみられた時には、早めにご相談ください。

共通する症状

- 食欲がない

- 熱っぽい

などの症状

呼吸器疾患

- 咳

- くしゃみ

- 鼻汁

- 呼吸様式の異常

などの症状

消化器疾患

- 嘔吐

- 下痢

- 流涎

- 便秘

- 血便

などの症状

循環器疾患

- 咳

- 運動不耐性(疲れやすい)

- チアノーゼ

- 失神

- 息が荒い

などの症状

泌尿器疾患

- 尿の色の変化

- 尿回数の変化

- 排尿行動の異常

- しきりに陰部を舐める

などの症状

運動器疾患

- びっこ

- 足を引きずる

- ジャンプしない

- 歩きたがらない

- ケンケンする

- 足を着かない

などの症状

神経系疾患

- ふらつく

- 立てない

- 痙攣する

- 啼き続ける

- 失禁する

などの症状

内分泌疾患

- 尿量の増加

- 飲水量の増加

- 食べてるのに痩せる

- どんどん太る

- 全身の脱毛

などの症状

眼科疾患

- 眼が赤い

- 眼やにが出る

- 涙が多い

- 眼をつぶっている

- 眼が白い

- 物にぶつかる

などの症状

皮膚科疾患

- 痒がる

- 毛が抜ける

- 皮膚が赤い

- 手足を舐めている

- フケが多いベトつく

- 発疹がある

- 頭を振る

- 耳ダレする

- 耳が赤い

- 耳垢が多い

などの症状

口腔疾患

- 口臭がする

- 歯が抜けた

- 口から出血している

- 食べ方がおかしい

などの症状

総合診療科は当院の柱ともいうべき科目で、一つ一つの症状にとらわれず、全身の状態をよく観察し、何が患者さまを苦しめているのかを総合的に判断します。

また、必要に応じてさまざまな検査を行い、検査の結果をふまえて患者さまの状況を把握し、的確な治療を行います。 病気を治すことが目標ですが、いかに患者さまの苦痛を取り除き、QOLの向上に寄与することができるかを大切にしています。

一般外科で行う治療

- 外傷治療

- 異物除去(胃内、腸内)

- 骨折整復

- 皮膚形成

- 尿道閉塞整

- 避妊、去勢手術

- 産科手術(帝王切開)

- 抜歯

- 歯石除去など

一般外科で行う検査

- 身体検査

- 血液検査(※1)

- 尿検査 ・糞便検査

- レントゲン検査

- 超音波検査

- 心電図検査

- 内視鏡検査

- 細胞診、病理検査(※2)

- 細菌培養検査、感受性

試験(※3) - CT、MRI検査(※4)

- 眼科検査

※1:全血球計測、血清生化学検査(一部外注:モノリス、アイデックス)

※2:外注:難波病理検査ラボ

※3:外注:LSI

※4:外注:キャミック動物検診センター

Cardiology

循環器科

心臓病はイヌではよくみられる病気で、ネコにもみられます。

心臓病には、僧帽弁閉鎖不全症、拡張型心筋症、肥大型心筋症、動脈管開存症(先天異常)、心タンポナーゼ、フィラリア症、心臓腫瘍などがあり、一番多くみられるのがイヌの僧帽弁不全症です。

心臓の主な病気

僧帽弁閉鎖不全症

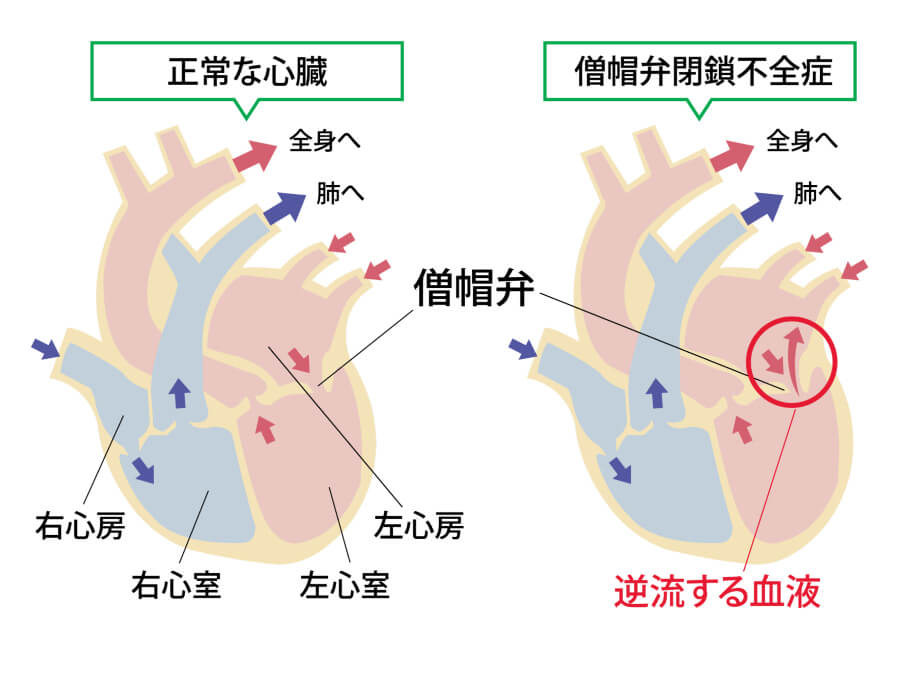

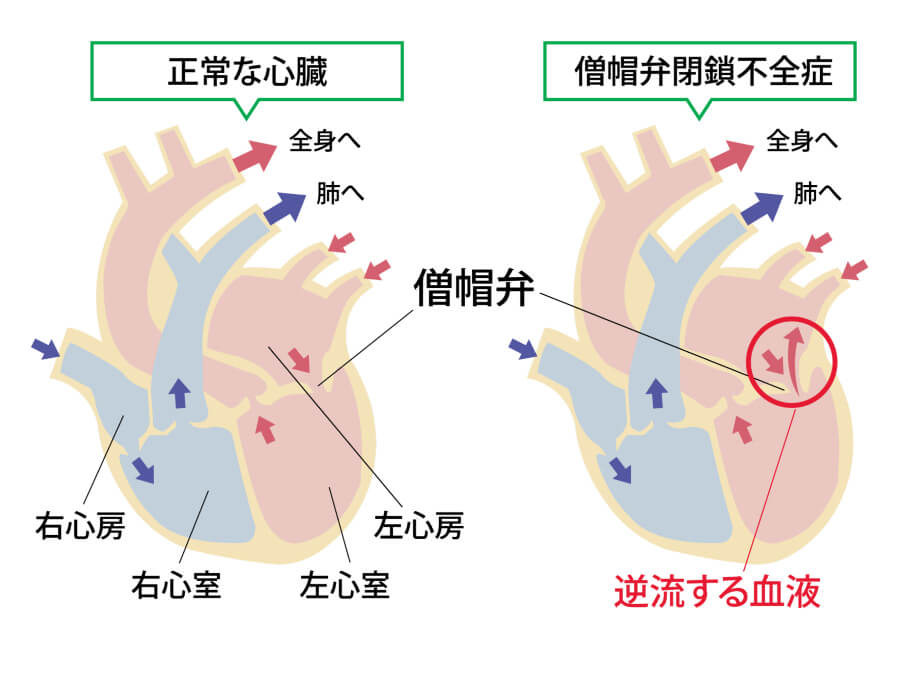

哺乳動物の心臓は4つの部屋に分かれており、左心房と左心室との間にあるのが僧帽弁で、扉の役目をしています。

心臓は筋肉(心筋)の塊で、収縮することで血液を送り、拡張することで心臓内に血液を貯めます。

縮んだ心室が拡張すると心房内の血液が弁(扉)を押して心室内に流れ込み、縮むと血液に押されて房室間の弁を閉じ、動脈弁を押しあけて、血管内に流れ出します。

僧帽弁は左側の房室弁ですので、ここの扉がきちんと閉じないと、大動脈に行くべき血液が何割か逆流して左心房に戻ってしまいます。

この逆流現象は「心雑音」として、かなり早い時期から聴診器で聞き取ることができます。

逆流がひどくなると、左心房よりもさらに奥、肺に血液が押し戻され、肺に血液が停滞するようになると(肺高血圧)血液中の水分が本来空気が入ってくるべき肺胞の中に染み出してきます。これを肺水腫といい、いわば溺れてしまっているのと似た状態です。この水を出そうとして咳が起こります。

肺水腫で咳が出ている状態は、心臓病としてはかなり重度になっており、生命の危険も迫ってきますので、より早い時期に心臓疾患のサインを捉え、対策を講じることが重要です。

発症しやすい犬種

僧帽弁閉鎖不全症は、マルチーズ、チワワ、シーズー、ポメラニアン、トイプードル、ミニチュアダックスフントなどの小型犬に多くみられる傾向がありますが、他の犬種でもよく見られます。

キャバリアキングチャールズスパニエルは心臓の拡張も含めて心臓病の好発犬種です。

診断方法

診断は身体検査、特に聴診で見つけられることがほとんどですが、心臓の状態を詳しく把握するために、次のような検査を実施し、治療の方針を決めます。

- X線撮影検査

- 超音波検査

- 心電図

- 血液検査

治療法

一般的には薬で血圧と心筋収縮、心拍数をコントロールすることで治療しますが、一部の大学病院で、人工心肺を用いた手術で弁膜の再構築を行っています。

生涯にわたる治療が必要なことと、心臓の状態は少しづつ変化していきますので、定期的な状態のチェックが欠かせません。

Cardiology

循環器科

心臓病はイヌではよくみられる病気で、ネコにもみられます。

心臓病には、僧帽弁閉鎖不全症、拡張型心筋症、肥大型心筋症、動脈管開存症(先天異常)、心タンポナーゼ、フィラリア症、心臓腫瘍などがあり、一番多くみられるのがイヌの僧帽弁不全症です。

心臓の主な病気

僧帽弁閉鎖不全症

哺乳動物の心臓は4つの部屋に分かれており、左心房と左心室との間にあるのが僧帽弁で、扉の役目をしています。

心臓は筋肉(心筋)の塊で、収縮することで血液を送り、拡張することで心臓内に血液を貯めます。

縮んだ心室が拡張すると心房内の血液が弁(扉)を押して心室内に流れ込み、縮むと血液に押されて房室間の弁を閉じ、動脈弁を押しあけて、血管内に流れ出します。

僧帽弁は左側の房室弁ですので、ここの扉がきちんと閉じないと、大動脈に行くべき血液が何割か逆流して左心房に戻ってしまいます。

この逆流現象は「心雑音」として、かなり早い時期から聴診器で聞き取ることができます。

逆流がひどくなると、左心房よりもさらに奥、肺に血液が押し戻され、肺に血液が停滞するようになると(肺高血圧)血液中の水分が本来空気が入ってくるべき肺胞の中に染み出してきます。これを肺水腫といい、いわば溺れてしまっているのと似た状態です。この水を出そうとして咳が起こります。

肺水腫で咳が出ている状態は、心臓病としてはかなり重度になっており、生命の危険も迫ってきますので、より早い時期に心臓疾患のサインを捉え、対策を講じることが重要です。

発症しやすい犬種

僧帽弁閉鎖不全症は、マルチーズ、チワワ、シーズー、ポメラニアン、トイプードル、ミニチュアダックスフントなどの小型犬に多くみられる傾向がありますが、他の犬種でもよく見られます。

キャバリアキングチャールズスパニエルは心臓の拡張も含めて心臓病の好発犬種です。

診断方法

診断は身体検査、特に聴診で見つけられることがほとんどですが、心臓の状態を詳しく把握するために、次のような検査を実施し、治療の方針を決めます。

- X線撮影検査

- 超音波検査

- 心電図

- 血液検査

治療法

一般的には薬で血圧と心筋収縮、心拍数をコントロールすることで治療しますが、一部の大学病院で、人工心肺を用いた手術で弁膜の再構築を行っています。

生涯にわたる治療が必要なことと、心臓の状態は少しづつ変化していきますので、定期的な状態のチェックが欠かせません。

Urology

泌尿器科

泌尿器疾患としてはイヌ、ネコともに急性、慢性の腎不全、腎・尿管・膀胱の結石、尿道閉塞、膀胱炎、腎・膀胱の腫瘍、さらにこれらの病気に起因する尿毒症などがあげられます。

泌尿器の主な病気

膀胱(尿路)結石

尿中のミネラル分などが尿中に析出して結晶を作り、そこに細菌が感染することで結石が形成され、膀胱炎や尿路閉塞を引き起こします。

結石の種類と治療法

溶かせるストラバイト結石

内科的に治療が可能

溶かせないシュウ酸カルシウム結石

外科的な摘出が必要になる

尿酸塩結石

複合型

繰り返し尿道閉塞を起こす場合は尿道の形成手術も必要になることがあります。 食事の管理でコントロールすることで治療が行われます。

腎不全

高齢のイヌ、ネコでよくみられます。

腎臓の機能が低下して、尿素などの老廃物の排出と、水分の尿からの再吸収がうまく行かなくなります。そのためアンモニア成分である尿素が血液中や組織に蓄積しやがて尿毒症になります。

腎臓は本来かなり余力を持った臓器であり、その9割がたの機能が失われないと、症状として現れてきません。

腎臓は残念ながら治療で再生できる臓器ではなく、腎不全になった場合は残った腎臓の機能をいかに活用し温存するかが重要になります。

腎不全の進行によって貧血も生じ、また腎不全が高血圧を引き起こし、心臓に問題を生じることもあります。

血液検査や尿検査で無症状のうちから腎機能低下のサインを捉え、適切なケアを行うことで、より長く腎機能を維持することができます。

治療法

- 血管拡張薬(ACE-I)の投与

- 低リン食の給与

- 水分の十分な摂取

- カリウムの補給

- 皮下補液療法

- 腹膜透析など

Urology

泌尿器科

泌尿器疾患としてはイヌ、ネコともに急性、慢性の腎不全、腎・尿管・膀胱の結石、尿道閉塞、膀胱炎、腎・膀胱の腫瘍、さらにこれらの病気に起因する尿毒症などがあげられます。

泌尿器の主な病気

膀胱(尿路)結石

尿中のミネラル分などが尿中に析出して結晶を作り、そこに細菌が感染することで結石が形成され、膀胱炎や尿路閉塞を引き起こします。

結石の種類と治療法

溶かせるストラバイト結石

内科的に治療が可能

溶かせないシュウ酸カルシウム結石

外科的な摘出が必要になる

尿酸塩結石

複合型

繰り返し尿道閉塞を起こす場合は尿道の形成手術も必要になることがあります。 食事の管理でコントロールすることで治療が行われます。

腎不全

高齢のイヌ、ネコでよくみられます。

腎臓の機能が低下して、尿素などの老廃物の排出と、水分の尿からの再吸収がうまく行かなくなります。そのためアンモニア成分である尿素が血液中や組織に蓄積しやがて尿毒症になります。

腎臓は本来かなり余力を持った臓器であり、その9割がたの機能が失われないと、症状として現れてきません。

腎臓は残念ながら治療で再生できる臓器ではなく、腎不全になった場合は残った腎臓の機能をいかに活用し温存するかが重要になります。

腎不全の進行によって貧血も生じ、また腎不全が高血圧を引き起こし、心臓に問題を生じることもあります。

血液検査や尿検査で無症状のうちから腎機能低下のサインを捉え、適切なケアを行うことで、より長く腎機能を維持することができます。

治療法

- 血管拡張薬(ACE-I)の投与

- 低リン食の給与

- 水分の十分な摂取

- カリウムの補給

- 皮下補液療法

- 腹膜透析など

Neurology

脳神経科

脳神経の疾患はイヌでは多くの病気があります。

先天異常である水頭症や後頭骨形成不全症など。肉芽腫性脳脊髄膜炎、椎間板ヘルニア、馬尾症候群、脊椎管拡張症、ウェルシュコーギーの脊髄変性症、てんかん、大脳萎縮(アルツハイマー様疾患)、脳脊髄の腫瘍など。

外科的な治療が必要な場合と、内科療法、理学療法が有効な場合があります。高難度の神経外科や、放射線治療などは、しかるべき診療機関に紹介し、対応して頂いております。

- 水頭症(先天異常)

- 後頭骨形成不全症(先天異常)

- 肉芽腫性脳脊髄膜炎

- 椎間板ヘルニア

- 馬尾症候群

- 脊椎管拡張症

- 脊髄変性症

(ウェルシュコーギー)

- てんかん

- 大脳萎縮

(アルツハイマー様疾患) - 脳脊髄の腫瘍など

椎間板ヘルニア

ミニチュアダックスが代表的ですが、他にペキニーズやビーグル、トイプードルにも発生します。

背骨の椎骨と椎骨をつなぐ椎間物質が逸脱して脊髄を圧迫して麻痺をおこす病気で、突然後躯が立たなくなったり、歩行困難になったりします。

程度により外科手術により飛び出した椎間物質を取り除き、神経の圧迫を取り除く必要がある場合と、内科療法と理学療法の組み合わせで治癒する場合があります。

手術の適応かどうかは、深部痛覚の有無を判断基準にしておりますが、手術に踏み切る前にMRI検査の所見を確認します。

発症しやすい犬種

てんかん

原因は特定できないものの、突然の強直や意識障害が発生し、数分で全く問題なく元の状態に戻る症状が見られます。

治療は抗てんかん薬の投与になりますが、発作の頻度や強さによって薬の種類、量が決まります。

軽度の場合はご相談の上経過観察となります。

痴呆症

ビタミンや脂肪酸の投与により若干の改善を見ることもありますが、実際的には治療法はありません。徘徊や夜泣きなど、ご家族にとって大きな負担となります。

動物の高齢化に伴い、今後多くみられることと考えられます。さまざまなご相談や一時預かりなど、ご家族の負担の軽減も我々にできる大切なサービスです。

Neurology

脳神経科

脳神経の疾患はイヌでは多くの病気があります。

先天異常である水頭症や後頭骨形成不全症など。肉芽腫性脳脊髄膜炎、椎間板ヘルニア、馬尾症候群、脊椎管拡張症、ウェルシュコーギーの脊髄変性症、てんかん、大脳萎縮(アルツハイマー様疾患)、脳脊髄の腫瘍など。

外科的な治療が必要な場合と、内科療法、理学療法が有効な場合があります。高難度の神経外科や、放射線治療などは、しかるべき診療機関に紹介し、対応して頂いております。

- 水頭症(先天異常)

- 後頭骨形成不全症(先天異常)

- 肉芽腫性脳脊髄膜炎

- 椎間板ヘルニア

- 馬尾症候群

- 脊椎管拡張症

- 脊髄変性症

(ウェルシュコーギー)

- てんかん

- 大脳萎縮

(アルツハイマー様疾患) - 脳脊髄の腫瘍など

椎間板ヘルニア

ミニチュアダックスが代表的ですが、他にペキニーズやビーグル、トイプードルにも発生します。

背骨の椎骨と椎骨をつなぐ椎間物質が逸脱して脊髄を圧迫して麻痺をおこす病気で、突然後躯が立たなくなったり、歩行困難になったりします。

程度により外科手術により飛び出した椎間物質を取り除き、神経の圧迫を取り除く必要がある場合と、内科療法と理学療法の組み合わせで治癒する場合があります。

手術の適応かどうかは、深部痛覚の有無を判断基準にしておりますが、手術に踏み切る前にMRI検査の所見を確認します。

発症しやすい犬種

てんかん

原因は特定できないものの、突然の強直や意識障害が発生し、数分で全く問題なく元の状態に戻る症状が見られます。

治療は抗てんかん薬の投与になりますが、発作の頻度や強さによって薬の種類、量が決まります。

軽度の場合はご相談の上経過観察となります。

痴呆症

ビタミンや脂肪酸の投与により若干の改善を見ることもありますが、実際的には治療法はありません。徘徊や夜泣きなど、ご家族にとって大きな負担となります。

動物の高齢化に伴い、今後多くみられることと考えられます。さまざまなご相談や一時預かりなど、ご家族の負担の軽減も我々にできる大切なサービスです。

Dermatology

皮膚科

皮膚は体の外側で、一番目につくところです。脱毛や痒み、フケ、皮膚のベタつき赤み、腫れ、出来物など、飼主さまも早くから異常に気がつくことができる場所です。また、外耳炎などの耳の異常も皮膚科に含まれます。

皮膚のトラブルには次のような種類があり、様々な原因、要因が背景にあり、それらが重なってトラブルを生じている場合もあります。

皮膚のトラブルの種類

①細菌やマラセチア(酵母菌)、糸状菌(真菌)、カイセン、ニキビダニ、ノミなどの感染によるもの

②甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモンなどの内分泌異常によるもの

③アトピーや食物過敏、その他アレルギー反応によるもの

④外傷や熱傷によるもの

⑤ビタミンやミネラルの欠乏、栄養不良によるもの

⑥腫瘍やのう胞によるもの

⑦免疫異常によるもの(自己免疫性疾患など)

⑧遺伝的(血統、種)な疾患

治療法

原因の追及には皮膚や被毛の検査だけでなく、血液検査や内分泌検査など全身のチェックが必要になる場合も多く、それらの結果を踏まえてトラブルの鑑別が行われ、治療方針が定まります。 治療はシャンプーや洗浄、内用・外用のお薬の投与、毛刈り、食事療法などを組み合わせて行ないます。

当院では、併設するドッグケアサロン『マーシェ』 と連携し、皮膚トラブルの早期発見とシャンプー剤の選択やマイクロバブル浴など、それぞれの子に合わせたスキンケアを行うことで、皮膚病の治療だけでなく予防にも努めています。

Dermatology

皮膚科

皮膚は体の外側で、一番目につくところです。脱毛や痒み、フケ、皮膚のベタつき赤み、腫れ、出来物など、飼主さまも早くから異常に気がつくことができます。場所です。また、外耳炎などの耳の異常も皮膚科に含まれます。

皮膚のトラブルには次のような種類があり、様々な原因、要因が背景にあり、それらが重なってトラブルを生じている場合もあります。

皮膚のトラブルの種類

①細菌やマラセチア(酵母菌)、糸状菌(真菌)、カイセン、ニキビダニ、ノミなどの感染によるもの

②甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモンなどの内分泌異常によるもの

③アトピーや食物過敏、その他アレルギー反応によるもの

④外傷や熱傷によるもの

⑤ビタミンやミネラルの欠乏、栄養不良によるもの

⑥腫瘍やのう胞によるもの

⑦免疫異常によるもの(自己免疫性疾患など)

⑧遺伝的(血統、種)な疾患

治療法

原因の追及には皮膚や被毛の検査だけでなく、血液検査や内分泌検査など全身のチェックが必要になる場合も多く、それらの結果を踏まえてトラブルの鑑別が行われ、治療方針が定まります。 治療はシャンプーや洗浄、内用・外用のお薬の投与、毛刈り、食事療法などを組み合わせて行ないます。

当院では、併設するドッグケアサロン『マーシェ』 と連携し、皮膚トラブルの早期発見とシャンプー剤の選択やマイクロバブル浴など、それぞれの子に合わせたスキンケアを行うことで、皮膚病の治療だけでなく予防にも努めています。

Ophthalmology

眼科

眼科疾患には、眼単独の病気もあれば、全身疾患からの波及によるものもあり、緊急を要する場合も少なくありません。

下記のような症状がありましたら、早めに受診してください。

受診が必要な症状

- 眼が開かない

- 眼を痛がる

- 眼をこする

- 眼が腫れている

- 涙が多い(止まらない)

- 白眼が赤い

- 眼をしばしばさせている

- 眼やにが多い

- 眼(結膜)が赤い

- 眼が白い

- 眼が黒い

- 瞼に腫瘤がある

- 眼から何か飛び出ている

- 物にぶつかる(見えてない)

症状に応じて行う検査

- 結膜炎症検査

- 角膜染色検査

(フローレス試験)

- 涙液量検査

(シルマーティアテスト)

- 眼圧測定

- 眼底検査

- 狭隙灯検査

治療法

点眼薬や内服薬の投与以外に、次のような外科的治療を行っています。

- 角膜損傷に対する瞬膜被覆処置

- 角膜上皮格子状切開処置、結膜被弁手術

- 眼瞼内反整復手術

- 眼瞼腫瘤切除手術

- チェリーアイ整復手術

- 眼球摘出手術

*白内障、緑内症に対しての外科手術は行っておりません。これらの手術や難治性の眼疾患については、速やかに獣医眼科専門医をご紹介することで対応しております。

Ophthalmology

眼科

眼科疾患には、眼単独の病気もあれば、全身疾患からの波及によるものもあり、緊急を要する場合も少なくありません。

下記のような症状がありましたら、早めに受診してください。

受診が必要な症状

- 眼が開かない

- 眼を痛がる

- 眼をこする

- 眼が腫れている

- 涙が多い(止まらない)

- 白眼が赤い

- 眼をしばしばさせている

- 眼やにが多い

- 眼(結膜)が赤い

- 眼が白い

- 眼が黒い

- 瞼に腫瘤がある

- 眼から何か飛び出ている

- 物にぶつかる(見えてない)

症状に応じて行う検査

- 結膜炎症検査

- 角膜染色検査

(フローレス試験)

- 涙液量検査

(シルマーティアテスト)

- 眼圧測定

- 眼底検査

- 狭隙灯検査

治療法

点眼薬や内服薬の投与以外に、次のような外科的治療を行っています。

- 角膜損傷に対する瞬膜被覆処置

- 角膜上皮格子状切開処置、結膜被弁手術

- 眼瞼内反整復手術

- 眼瞼腫瘤切除手術

- チェリーアイ整復手術

- 眼球摘出手術

*白内障、緑内症に対しての外科手術は行っておりません。これらの手術や難治性の眼疾患については、速やかに獣医眼科専門医をご紹介することで対応しております。

Dentistry

歯科

歯周病

イヌの場合、『歯の病気』といっても、歯磨きをしないことによって歯石が貯まり、歯周炎になっているケースが多いです。歯石はその乾燥重量の9割が細菌と言われており、この細菌が全身に回って脳障害や心臓疾患につながることもあります。

動物では歯磨きをするのが困難なために口腔をきれいに保つことが難しく、放置しているととてつもなくひどい歯周炎になっていることがあります。そうなると歯も失うことにもなります。

定期的な歯石な除去により、口腔内の衛生と歯の維持に努めましょう。

ネコでは、ウイルス感染から口内炎を引き起こしやすくなり、激しい痛みを伴う口内炎を発症しているケースもあります。この場合、抗炎症剤の投与などが定期的に必要になります。

乳歯の遺残、萌出異常

イヌ、ネコの歯も生後初めに生える乳歯からやがて永久歯が萌出し、乳歯は脱落します。しかし、ときどき乳歯が抜けずに残ってしまうことがあります。

乳歯が遺残することで、永久歯が本来出てくるべきところに出れず、場所や角度、向きがおかしな形になってしまうケースもあります。

生後6~8か月の適切な時期に乳歯と永久歯の状況を確認し、必要があれば乳歯の抜歯と永久歯の矯正を行うことで、歯列の乱れをある程度防ぐことができます。

不整咬合による歯の過伸長

ウサギの歯は、イヌやネコと全く異なり、生涯にわたって伸び続けます。

ウサギは上下の歯で草や樹皮などの固いものをすりつぶして採食します。そのため歯はすり減るのですが、伸び続けることで長さを維持しています。

上下の歯の噛み合わせが悪いと、歯のすり減り方に偏りができたり、伸びすぎたりします。 この場合は定期的な歯切りが必要になります。

Dentistry

歯科

歯周病

イヌの場合、『歯の病気』といっても、歯磨きをしないことによって歯石が貯まり、歯周炎になっているケースが多いです。歯石はその乾燥重量の9割が細菌と言われており、この細菌が全身に回って脳障害や心臓疾患につながることもあります。

動物では歯磨きをするのが困難なために口腔をきれいに保つことが難しく、放置しているととてつもなくひどい歯周炎になっていることがあります。そうなると歯も失うことにもなります。

定期的な歯石な除去により、口腔内の衛生と歯の維持に努めましょう。

ネコでは、ウイルス感染から口内炎を引き起こしやすくなり、激しい痛みを伴う口内炎を発症しているケースもあります。この場合、抗炎症剤の投与などが定期的に必要になります。

乳歯の遺残、萌出異常

イヌ、ネコの歯も生後初めに生える乳歯からやがて永久歯が萌出し、乳歯は脱落します。しかし、ときどき乳歯が抜けずに残ってしまうことがあります。

乳歯が遺残することで、永久歯が本来出てくるべきところに出れず、場所や角度、向きがおかしな形になってしまうケースもあります。

生後6~8か月の適切な時期に乳歯と永久歯の状況を確認し、必要があれば乳歯の抜歯と永久歯の矯正を行うことで、歯列の乱れをある程度防ぐことができます。

不整咬合による歯の過伸長

ウサギの歯は、イヌやネコと全く異なり、生涯にわたって伸び続けます。

ウサギは上下の歯で草や樹皮などの固いものをすりつぶして採食します。そのため歯はすり減るのですが、伸び続けることで長さを維持しています。

上下の歯の噛み合わせが悪いと、歯のすり減り方に偏りができたり、伸びすぎたりします。 この場合は定期的な歯切りが必要になります。

Otolaryngology

耳鼻科

外耳炎

犬の耳の病気として圧倒的に多いのが、外耳炎です。

外耳炎は耳介から垂直耳道、水平耳道を経て鼓膜までの領域に起こる炎症で、主にマラセチアという酵母菌の過剰な増殖や、細菌、ミミダニ(疥癬)の感染によります。

ただ耳道の粘膜での分泌の亢進や、アトピーによる痒みの存在が、外耳炎を引き起こす誘因になります。 耳をしきりに掻いたり、頭を振ったり、あるいは頭を傾げていたりする場合、外耳炎を起こしていることがあります。

治療法

丁寧な洗浄により汚れを取り除き、抗炎症薬や抗菌剤入りの点耳薬や酵素の入ったローションを点耳します。

状態によっては全身への投薬が必要な場合や、かなり長期間にわたる治療が必要な場合もありますが、食事の変更で改善する場合もあります。

耳血腫

耳介に血液が貯留してしまい、腫れてしまう病気です。掻きすぎや外傷に起因する場合もありますが、免疫介在性の疾患と捉えられています。

ただ貯まっている血液を抜くだけでは改善せず、やがて萎縮して変形した耳介になってしまいます。

手術によって腫れている耳介の数か所に穴を開けて、しばらくは染み出す血液をパッドで吸い取り、交換処置をする方法や、インターフェロンを投与する方法があります。

斜頚

イヌやネコよりウサギに見られることが多いですが、耳の病気というより感染による脳炎になります。

またイヌやネコも、前庭の異常による平衡失調も同様の症状を見せます。詳しくは脳神経疾患の項目をご覧ください。

短頭種症候群

耳鼻科の範疇に入れるべきかは議論があるところと思われますが、短頭種ブルドッグ、パグ、シーズー、ペキニーズなどは、鼻孔が狭いこと、軟口蓋が長いことなどから、呼吸にハンデがあるといえます。

吸気の効率が低いため、暑いときや運動時、体温の放出を主に呼気で行っているイヌにとっては、大変危険を伴うことがあります。鼻孔を拡張する手術や、長すぎる軟口蓋を適切な長さにしてあげる手術をすることで、改善する場合があります。

発症しやすい犬種

Otolaryngology

耳鼻科

外耳炎

犬の耳の病気として圧倒的に多いのが、外耳炎です。

外耳炎は耳介から垂直耳道、水平耳道を経て鼓膜までの領域に起こる炎症で、主にマラセチアという酵母菌の過剰な増殖や、細菌、ミミダニ(疥癬)の感染によります。

ただ耳道の粘膜での分泌の亢進や、アトピーによる痒みの存在が、外耳炎を引き起こす誘因になります。 耳をしきりに掻いたり、頭を振ったり、あるいは頭を傾げていたりする場合、外耳炎を起こしていることがあります。

治療法

丁寧な洗浄により汚れを取り除き、抗炎症薬や抗菌剤入りの点耳薬や酵素の入ったローションを点耳します。

状態によっては全身への投薬が必要な場合や、かなり長期間にわたる治療が必要な場合もありますが、食事の変更で改善する場合もあります。

耳血腫

耳介に血液が貯留してしまい、腫れてしまう病気です。掻きすぎや外傷に起因する場合もありますが、免疫介在性の疾患と捉えられています。

ただ貯まっている血液を抜くだけでは改善せず、やがて萎縮して変形した耳介になってしまいます。

手術によって腫れている耳介の数か所に穴を開けて、しばらくは染み出す血液をパッドで吸い取り、交換処置をする方法や、インターフェロンを投与する方法があります。

斜頚

イヌやネコよりウサギに見られることが多いですが、耳の病気というより感染による脳炎になります。

またイヌやネコも、前庭の異常による平衡失調も同様の症状を見せます。詳しくは脳神経疾患の項目をご覧ください。

短頭種症候群

耳鼻科の範疇に入れるべきかは議論があるところと思われますが、短頭種ブルドッグ、パグ、シーズー、ペキニーズなどは、鼻孔が狭いこと、軟口蓋が長いことなどから、呼吸にハンデがあるといえます。

吸気の効率が低いため、暑いときや運動時、体温の放出を主に呼気で行っているイヌにとっては、大変危険を伴うことがあります。鼻孔を拡張する手術や、長すぎる軟口蓋を適切な長さにしてあげる手術をすることで、改善する場合があります。

発症しやすい犬種