当院について

当院について

ご家族の一員として一緒に暮らす、大切な動物たち。 私たちは彼らの健康を守るホームドクターとして、日本橋浜町に2001年のクリスマスに開院しました。 動物たちの具合が悪い時はもちろん、いろいろな病気の予防や健診、その他生活上のご相談など、お気軽に声をおかけください。

当院について

ご家族の一員として一緒に暮らす、大切な動物たち。 私たちは彼らの健康を守るホームドクターとして、日本橋浜町に2001年のクリスマスに開院しました。 動物たちの具合が悪い時はもちろん、いろいろな病気の予防や健診、その他生活上のご相談など、お気軽に声をおかけください。

Concept

当院の理念

「人と動物の絆」を大切に

動物とそのご家族の生活の質の

向上を目指します。

私たちフーレップ動物病院スタッフ一同は、正しい情報と判断に基づく動物医療を提供することで、「人と動物との絆」を大切にし、動物とそのご家族の皆様双方の生活の質(Quality of Life)がより良く向上するように心がけています。

都会での生活は、人はもちろん一緒に暮らす動物たちにも大きなストレスをもたらします。私たちは、動物たちができるだけ長く、健康で快適に過ごすことができるように、最善を尽くします。

病気などの一般診療はもちろん、各種の予防や健診、高度診療施設へのご紹介、しつけなどの各種ご相談など、皆さまのご要望にお応えいたします。

Concept

当院の理念

「人と動物の絆」を大切に

動物とそのご家族の生活の質の

向上を目指します。

私たちフーレップ動物病院スタッフ一同は、正しい情報と判断に基づく動物医療を提供することで、「人と動物との絆」を大切にし、動物とそのご家族の皆様双方の生活の質(Quality of Life)がより良く向上するように心がけています。

都会での生活は、人はもちろん一緒に暮らす動物たちにも大きなストレスをもたらします。私たちは、動物たちができるだけ長く、健康で快適に過ごすことができるように、最善を尽くします。

病気などの一般診療はもちろん、各種の予防や健診、高度診療施設へのご紹介、しつけなどの各種ご相談など、皆さまのご要望にお応えいたします。

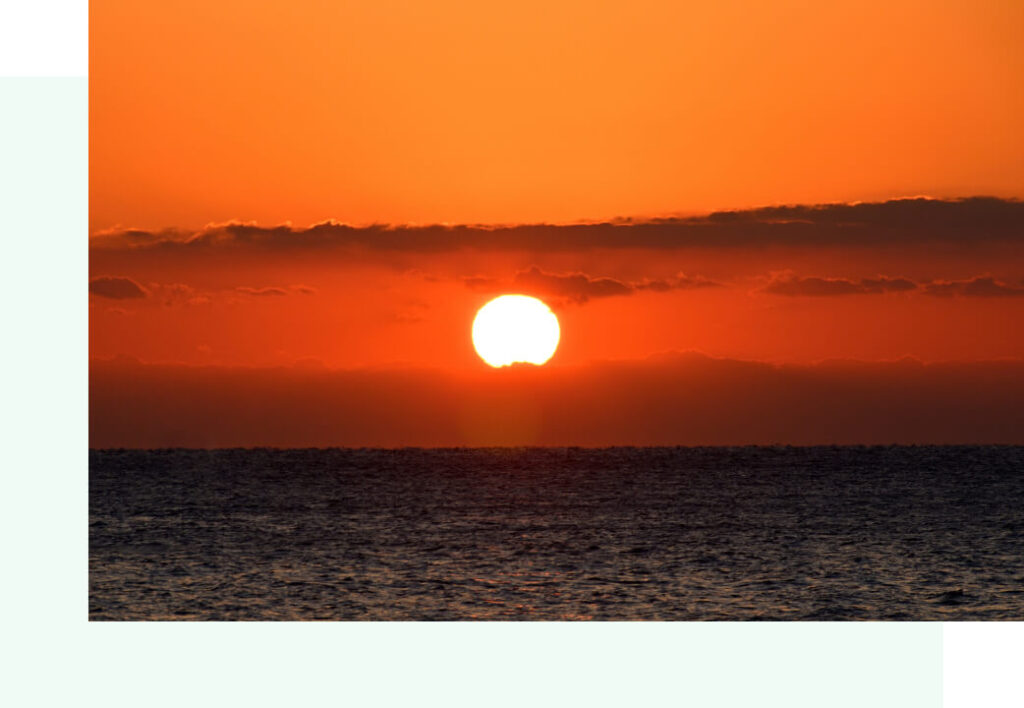

Origin

名前の由来

動物たちの生命を守る赤い灯で

ありたいという思いから、

フーレップと名付けました。

北海道の北部、オホーツク海沿岸に、枝幸町という町があります。南北60kmほどの細長いこの町の中ほどに、フーレップ川というあまり大きくない川があります。この川の流域の土地を風烈布(フーレップ)といいます。

当院の院長が獣医師として初めて赴任したのがこの土地です。駆け出しの若僧獣医師を迎え入れ、鍛え育ててくださったのはここの酪農家と先輩獣医の皆さまです。

北のはずれの酪農村ですが自然の恵みは非常に豊かで、初秋にはフーレップ川の河口付近は遡上するカラフトマスでいっぱいになります。

フーレップとは先住民族アイヌの言葉で、「赤いもの」を意味します。古代のアイヌたちが何を以ってこの土地を「赤」で表現したのかは定かではありません。川の上流ではかつて砂金が採れました。オホーツク海には真紅の太陽が朝陽に昇ります。

院長は自らの動物病院を開くにあたり、育ててくださった方々へ感謝の意を示すとともに、生命を象徴する「赤」を病院の名に頂いて、動物たちの生命を守る赤い灯でありたいという願いをこめました。

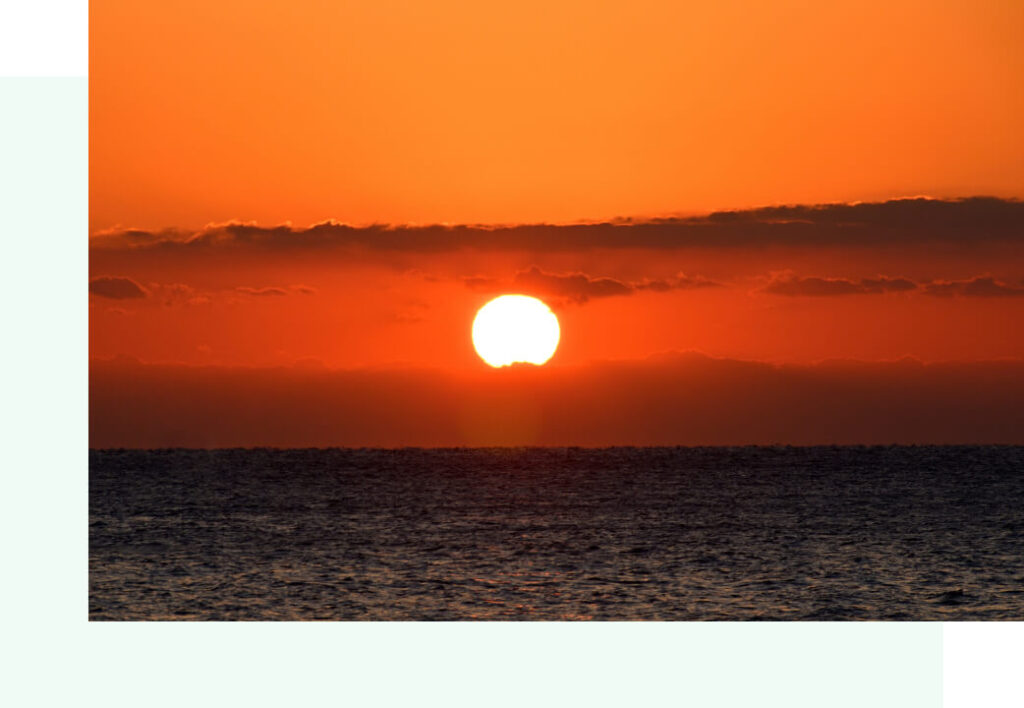

Origin

名前の由来

動物たちの生命を守る赤い灯で

ありたいという思いから、

フーレップと名付けました。

北海道の北部、オホーツク海沿岸に、枝幸町という町があります。南北60kmほどの細長いこの町の中ほどに、フーレップ川というあまり大きくない川があります。この川の流域の土地を風烈布(フーレップ)といいます。

当院の院長が獣医師として初めて赴任したのがこの土地です。駆け出しの若僧獣医師を迎え入れ、鍛え育ててくださったのはここの酪農家と先輩獣医の皆さまです。

北のはずれの酪農村ですが自然の恵みは非常に豊かで、初秋にはフーレップ川の河口付近は遡上するカラフトマスでいっぱいになります。

フーレップとは先住民族アイヌの言葉で、「赤いもの」を意味します。古代のアイヌたちが何を以ってこの土地を「赤」で表現したのかは定かではありません。川の上流ではかつて砂金が採れました。オホーツク海には真紅の太陽が朝陽に昇ります。

院長は自らの動物病院を開くにあたり、育ててくださった方々へ感謝の意を示すとともに、生命を象徴する「赤」を病院の名に頂いて、動物たちの生命を守る赤い灯でありたいという願いをこめました。

Human Animal Bond

人と動物の絆とは

人と動物のふれあいの中で生まれる

精神的、身体的な係わりが、

「人と動物の絆」です。

ペットやコンパニオンアニマル(伴侶動物)と呼ばれる動物たちと生活を共にするご家族がとても増えてきております。

私たちはなぜ動物を家族として迎え入れ、生活を共にするのでしょうか・・・

可愛いから?それとも寂しいから?

あなたがどこかで犬と目が合ったとします。そのとき相手の犬が尾を振ってくれたらどう感じますか?

街角で見かけた猫が、声をかけたら寄ってきて頭を摺りつけてきたら、どうでしょう?

皆さまは、人と動物との絆(Human Animal Bond)という言葉をご存知ですか?

人と動物との触れあいは、地球の歴史、人類の歴史とともに築かれてきたものですが、そのふれあいの中で生まれてくる精神的、身体的な係わりを「人と動物との絆」と呼んでいます。

1970年代に、米国のデルタ協会が中心となって、獣医師、動物行動学者、精神医学、臨床心理学の医学者達によって、人と動物との相互作用について科学的な解明をするための研究が始まりました。その中で、コンパニオンアニマルとのふれあいが、人と動物の双方に精神的にも肉体的にも良い効果を及ぼすことが解ってきました。

また特に子供や若者に大変良い影響をもたらすことも明らかになりました。

私たち人間の生活環境は本来の自然の姿からは大きく離れ、気付かぬままストレスの中で暮らしています。動物とのふれあいは、私たちにとって必然の要求なのかも知れません。

Human Animal Bond

人と動物の絆とは

人と動物のふれあいの中で

生まれる精神的、

身体的な係わりが、

「人と動物の絆」です。

ペットやコンパニオンアニマル(伴侶動物)と呼ばれる動物たちと生活を共にするご家族がとても増えてきております。

私たちはなぜ動物を家族として迎え入れ、生活を共にするのでしょうか・・・

可愛いから?それとも寂しいから?

あなたがどこかで犬と目が合ったとします。そのとき相手の犬が尾を振ってくれたらどう感じますか?

街角で見かけた猫が、声をかけたら寄ってきて頭を摺りつけてきたら、どうでしょう?

皆さまは、人と動物との絆(Human Animal Bond)という言葉をご存知ですか?

人と動物との触れあいは、地球の歴史、人類の歴史とともに築かれてきたものですが、そのふれあいの中で生まれてくる精神的、身体的な係わりを「人と動物との絆」と呼んでいます。

1970年代に、米国のデルタ協会が中心となって、獣医師、動物行動学者、精神医学、臨床心理学の医学者達によって、人と動物との相互作用について科学的な解明をするための研究が始まりました。その中で、コンパニオンアニマルとのふれあいが、人と動物の双方に精神的にも肉体的にも良い効果を及ぼすことが解ってきました。

また特に子供や若者に大変良い影響をもたらすことも明らかになりました。

私たち人間の生活環境は本来の自然の姿からは大きく離れ、気付かぬままストレスの中で暮らしています。動物とのふれあいは、私たちにとって必然の要求なのかも知れません。